De Victoria Ocampo a las directoras de hoy

- Julieta Bilik

- 1 oct 2018

- 8 Min. de lectura

Por Julieta Bilik

Publicada en DIRECTORES en septiembre 2018. Descargar PDF.

Quiénes fueron las primeras cineastas argentinas, porqué las mujeres dejaron de dirigir en nuestro país y qué piensan las que están en actividad sobre la diferencia de oportunidades, la paridad y la perspectiva feminista en el cine local.

Cuenta la historia que en la Argentina las mujeres llegaron pronto a la dirección de cine. Pero con la consolidación del sistema de estudios la inclusión sufrió un parate que duró años y las relegó a las áreas de maquillaje, vestuario y tratamiento de negativos. En los ´60, algunas lograron hacerse un lugar, pero la participación no fue masiva hasta la oleada de directoras que trajo consigo el Nuevo Cine Argentino. Hoy, aunque la diversidad aumenta, la paridad sigue siendo una cuenta pendiente que el INCAA empieza a intentar subsanar con la ley de cupo en los comités que seleccionan qué películas recibirán subsidios por parte del Instituto.

En este artículo, un racconto histórico para entender de dónde venimos en materia de paridad de género y la opinión de directoras en actividad para pensar hacia dónde queremos llegar.

Las pioneras

Según señala el investigador Lucio Mafud en su artículo Mujeres cineastas en el período mudo argentino: los films de las sociedades de beneficencia (1915 -1919), los films Un romance argentino, financiado por la Comisión de Damas del Hospital San Fernando (Capital Federal) y El tímido o El candidato fracasado, cuya producción corrió por cuenta de la asociación rosarina Damas de Caridad, ambos estrenados en 1915, fueron los primeros en los que las mujeres tuvieron roles preponderantes: el primero estuvo dirigido por Angélica García de García Mansilla mientras que el segundo fue escrito por Rosa Cano de Vera Barros. Sin estreno comercial y destinados a proyecciones privadas que perseguían fines benéficos, se encuentran perdidos, al igual que la inmensa mayoría del cine mudo nacional.

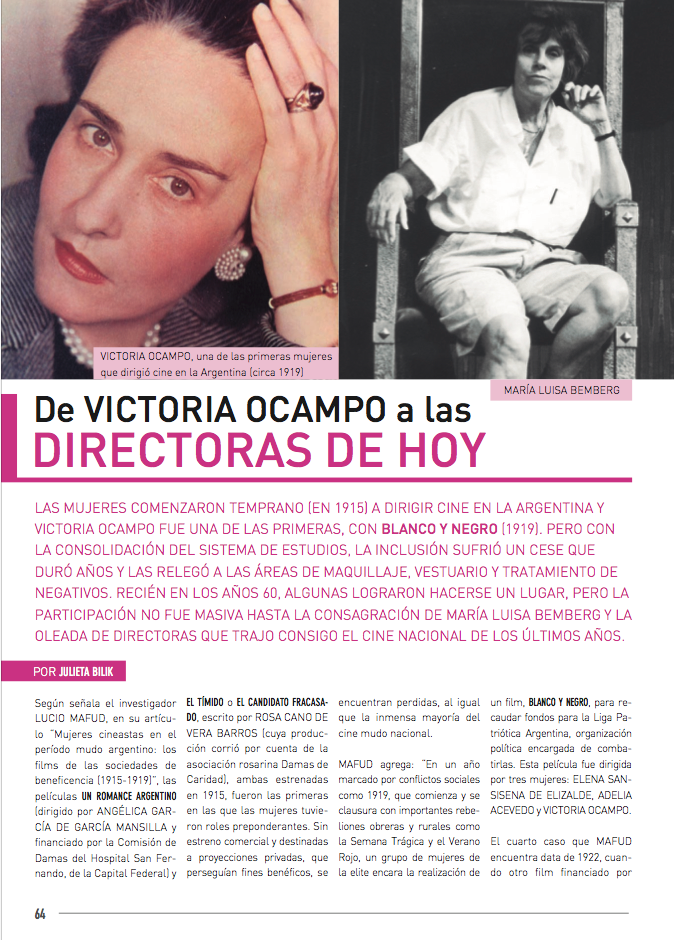

Como precedente Mafud agrega: “En un año marcado por conflictos sociales como 1919, que comienza y se clausura con importantes rebeliones obreras y rurales como la Semana Trágica y el Verano Rojo, un grupo de mujeres de la elite encara la realización de un film, Blanco y negro, para recaudar fondos para la organización política encargada de combatirlas: la Liga Patriótica Argentina. Esta película fue dirigida por tres mujeres: Elena Sansisena de Elizalde, Adelia Acevedo y Victoria Ocampo”.

El cuarto caso que Mafud encuentra data de 1922 cuando otro film financiado por una organización benéfica, La desconocida, dirigido por Alberto Casares Lumb tuvo argumento de María Constanza Bunge Guerrico de Zavalía, aunque ella decidió ocultar su crédito como guionista, que recién se explicitó una vez realizada la exhibición privada y el estreno.

En el primer artículo del libro Tránsitos de la mirada. Mujeres que hacen cine, editado por Paulina Bettendorff y Agustina Pérez Rial, las autoras señalan más nombres de directoras femeninos durante la etapa silente: dos realizadoras en el ámbito de la ficción, Emilia Saleny y María B. de Celestini; y una documentalista: Renée Oro. Y agregan: “Desde comienzo del cine sonoro hasta fines de la década del 40 la producción cinematográfica en la Argentina estuvo regida por un estricto sistema de estudios en el que las mujeres solo tenían acceso a puestos en los equipos de vestuario y maquillaje o trabajaban como cortadoras de negativo. Pero, hay una excepción. El caso de Alicia Míguez Saavedra, quien se desempeñó como asistente de dirección”.

Luego, el salto en el tiempo de las mujeres como directoras llega a 1960 cuando Vlasta Lah, de origen austro-húngaro, estrenó Las furias, la primera película sonora de ficción dirigida por una mujer en nuestro país. Con Mecha Ortiz, Alba Múgica, Aída Luz, Elsa Daniel y Olga Zubarry, la trama versa sobre cinco mujeres que dependen de un hombre, que aparece una sola vez de espaldas en la película. En 1962 Vlasta, que estaba casada con el director Catrano Catrani con quien trabajó en varias oportunidades, estrenó su segundo largometraje: Las modelos.

Durante los 60 y gracias al auge de los cortometrajes empezaron a sonar otros nombres como Paulina Fernández Jurado, Lita Stantic (quien luego se convertiría en la productora de María Luisa Bemberg y Lucrecia Martel, entre otras) y Eva Landeck que dirigió Gente de Buenos Aires y Este loco amor. Paralelamente, en lo que al cine experimental se refiere, las pioneras fueron Marie Louise Alemann y Narcisa Hirsch.

Según un artículo de Silvana Angelicchio publicado en el portal Eco Días, “los setenta trajeron a María Herminia Avellaneda, que dirigió el musical infantil Juguemos en el mundo basado en un guión de María Elena Walsh, para luego dedicarse completamente a la televisión”.

Un capítulo aparte merece María Luisa Bemberg, la primera directora argentina que logró desarrollar una carrera extensa en el ámbito de la ficción. Por eso Bettendorff y Pérez Rial la definen como la que marcó el camino: “Bemberg -ciertamente protegida por algunos privilegios de clase, pero también enfrentando valerosamente las convenciones sociales y la ideología en la que había sido criada- les demostró a las mujeres que se podía salir al ruedo, hacer películas con cierta regularidad, incluso atraer al público masivo sin abandonar diversas cuestiones relativas a la opresión de la mujer”.

En 1988, y por iniciativa Bemberg, se fundó La Mujer y el Cine con el objetivo de incentivar la llegada de las mujeres a la dirección, fomentar la difusión de cine hecho por ellas y estimularlas a ejercer roles de liderazgo en el cine. A partir de entonces, se fueron sumando nombres y el fenómeno comenzó a consolidarse gracias al advenimiento del Nuevo Cine Argentino.

Hoy, si bien se ha avanzado en materia de paridad, queda mucho por hacer. Según la Academia de Cine, de 144 películas argentinas estrenadas en 2017, solo 42 fueron dirigidas y/o co-dirigidas por mujeres.

Las que están en actividad

Andrea Testa, codirectora de La larga noche de Francisco Sanctis y presidenta del Colectivo de Cineastas (una agrupación que reúne a directores/as, productores/as, técnicos/as, estudiantes, periodistas y representa nuevas expresiones del cine argentino independiente) cree que es necesario que haya medidas que incentiven la participación femenina como la que recientemente impulsó el INCAA mediante el cupo en los comités, siempre y cuando sean tendientes a generar diversidad de miradas. “Lo difícil del cupo es si se establece en eso binario y nada más, o si es un puntapié para repensar en profundidad lo que significa la diversidad”. Y agrega: “Que los jurados estén integrados por un cupo me parece que no alcanza para que haya más mujeres dentro de la industria y tampoco significa que los proyectos a presentarse pongan en escenas conflictos que atañen a la sociedad desde una perspectiva feminista, el gran movimiento que hoy en día nos está proponiendo repensarnos íntegramente”.

Embarcada en el desarrollo y la investigación de un nuevo documental, Niña mamá, en el que las protagonistas son adolescentes que se atienden en hospitales públicos mientras atraviesan embarazados, Testa descree de aquel inconsciente colectivo que asocia mujeres con sensibilidad. “Me gustaría pensar el cine de mujeres como un cine de la resistencia, representando a todo este movimiento feminista. Pero creo que la cinematografía, los festivales y las maneras legitimadas de pensar el cine de mujeres lo hacen desde una mirada un poco más romántica con la que no acuerdo para nada. Nos ponen en ese lugar de seres sensibles como si fuese positivo, pero cuando aparece la idea de “lo personal es político” ya empezamos a molestar un poco más”.

Testa cree que si se trata de impulsar que exista un cine que pueda construir un mundo mejor “es necesario integrar a otras voces más allá de las mujeres”. Por eso propone democratizar los recursos del estado para que más personas accedan a los subsidios del INCAA. “A veces cuesta desnaturalizar las relaciones de poder que atraviesan a esta sociedad tan desigual. Estamos atravesados por el patriarcado, por la construcción de un tipo de masculinidad y roles de género que dominan a unos por sobre otros, pero nos olvidamos también que estamos es un sistema de luchas de clase. Hoy, las políticas del INCAA tienden a cerrar más las puertas y a fomentar el trabajo de las grandes productoras ligadas a los canales de televisión, empresas que ya tienen capacidad de financiamiento así que la diversidad está mermada por esta cuestión material de quiénes pueden acceder al fomento”.

Franca G. González es productora y realizadora de cine documental. En julio pasado estrenó Miró. Las Huellas del olvido que, filmado en el norte de La Pampa, cuenta la historia de un pueblo que está tapado por la soja y que hace cuatro años fue descubierto por los chicos de una escuela rural, y tuvo su premier mundial durante el último BAFICI. Aunque reconoce que no fue una decisión consciente, al elegir el equipo técnico se rodeó de muchas profesionales mujeres. “La experiencia fue sumamente enriquecedora. Creo que por las responsabilidades extras de muchas de nosotras, el proceso se hizo un poco más lento, pero no por eso fue menos intenso y creativo. Combinar el trabajo en cine con ciertos roles como el de madre no suele ser tarea sencilla. Al menos hasta ahora”.

Para ella aunque es positiva la designación del cupo en los comités, “no hay que confiarse. Hay que seguir luchando y pidiendo lo que nos parece justo. En mi caso, puedo dar fe de que la cosa está cambiando. Actualmente integro el comité de evaluación de proyectos documentales del INCAA y por primera vez en la historia está integrado sólo por mujeres. Esto no es fruto de una cuestión de cupos, sino de que las mujeres fuimos ganando esos espacios de forma silenciosa y a través de nuestros méritos profesionales”.

González, que tiene cinco documentales en su haber, cree que las mayores trabas en su carrera se dieron no por ser mujer sino más bien por su lugar de origen (La Pampa) y por pertenecer a un sector social de clase media baja para la que resultaba una rareza hacer cine. No le gusta la etiqueta “cine de mujeres”. “En general, se lo encasilla con el de una mirada intimista, de dramas personales. A través de ese preconcepto, se piensa que las mujeres siempre cuentan historias de mujeres, mientras que las historias de los hombres se consideran universales”, opina.

De gran estirpe cineasta, Lucía Puenzo es escritora, guionista y directora de cine. XXY, su primera película, obtuvo el Gran Premio de la Crítica en Cannes (2007) y un Goya a la Mejor Película Extranjera. Desde entonces, ha construido una carrera tanto en la dirección de cine y tv, como en la literatura. Por esta época, además de estar criando a su hija Nina de un año y medio, ultima detalles de su nueva novela Los invisibles que se publicará en septiembre. Además, durante el verano dirigirá La jauría, una serie que producen los hermanos Larraín en Chile y para comienzos de 2019 tiene pensado filmar Los impactados, una película que cuenta las consecuencias que sufre Amanda tras recibir el impacto de un rayo.

Para Puenzo, “el Nuevo Cine argentino y el cambio de paisaje en el cine latinoamericano tuvieron desde su comienzo talentosísimas directoras mujeres y excelentes técnicas en todos los roles de los equipos, incluso en espacios que años atrás eran mayoritariamente de los varones”. Ante la posibilidad de que exista un “cine de mujeres”, Puenzo es contundente. “No creo. Tampoco creo en cuestiones binarias de género, ni creo que a las mujeres que hacemos cine nos haga bien defender esos espacios como los festivales de “cine de mujeres”. Siempre defendí la igualdad de condiciones por sobre todo rastro de proteccionismo. Más que distinguir si quien dirige es hombre o mujer, puedo (y me gusta) distinguir cómo concibió una película el/la directora”.

La operaprimista Mercedes Laborde que en septiembre estrenará El año del León, una ficción que protagoniza Lorena Vega quien interpreta a Flavia en su proceso de duelo tras la muerte su pareja; cuenta que trabaja en forma constante con directoras y productoras aunque advierte sobre otra problemática. “Lo que veo complejo es cuando la mujer audiovisual es madre. Ahí no estamos para nada cubiertas. Creo que habría que seguir por ese lado”. Confiesa que a la hora de armar el equipo técnico de su película, no pensó en cubrir un cupo femenino porque se rodeó de un grupo mixto formado por colegas, amigos y profesionales en los que confía. Y aunque no cree en un cine de mujeres lo que sí le llama la atención es que ahora hay muchos directores varones que hacen películas con protagonistas femeninas. “Antes era un mirada claramente machista”.

Comentarios